- 2025年10月11日

米倉涼子が薬物で逮捕は本当?理由はなぜ?自宅住所はどこか、彼氏のアルゼンチン人ダンサーXは誰で伊藤英明との関係性とは、文春報道で何があった

2025年10月、日本のエンターテインメント業界を激震させる……

2025年10月7日、日本の政治報道史において、その信頼性を根底から揺るがす象徴的な事件が発生しました。自民党の高市早苗総裁が、連立政権の行方を占う公明党幹部との会談を終え、報道陣の前に姿を現すのを待つ、その束の間の静寂の中での出来事です。「支持率下げてやる」「支持率下げることしか書かないぞ」。報道に携わる者として、決して許されないはずのその言葉は、日本テレビのニュース専門YouTubeチャンネルのライブ配信用のマイクに無情にも拾われ、日本中にリアルタイムで拡散されました。この瞬間、パンドラの箱が開かれ、多くの国民が漠然と抱いていたマスメディアへの不信感は、燃え盛る怒りへと変わったのです。

この発言の主は一体誰で何者なのか。そして、どこの報道機関に籍を置く人物なのでしょうか。SNSを舞台に、国民的な規模での「犯人捜し」が始まり、メディア全体の自浄作用が厳しく問われる事態へと発展しました。この一件は、単なる一個人の失言という次元を遥かに超え、日本のジャーナリズムが抱える深刻な病巣、そして報道という権力の構造的な問題を、白日の下に晒したと言えるでしょう。

この記事では、この「支持率下げてやる」発言騒動の全貌を、考えうる限り最も深く、そして多角的に解き明かすことを目的とします。現時点で入手可能なあらゆる情報を精査し、単なる事実の羅列に終わらない、独自の分析と考察を加えることで、他のどのメディアも到達し得なかったレベルでの真相究明を目指します。

これは、単なるゴシップ記事ではありません。日本の民主主義の根幹に関わる重大な問題を、真正面から見つめ直すための調査レポートです。圧倒的な情報量で、この歴史的事件の本質に迫ります。ぜひ最後までお付き合いください。

今回の衝撃的な発言が飛び出したのは、決して穏やかな場面ではありませんでした。そこは、日本の新たな政権の枠組みを決める、極度の緊張感に包まれた政治交渉の最前線だったのです。このセクションでは、事件の背景となった自公党首会談が、いかに重要で、そして困難なものであったかを詳細に解説します。この緊迫した状況を理解することが、後の記者発言の異常性をより際立たせることになるでしょう。

2025年10月4日、激戦となった自民党総裁選を制し、高市早苗氏が新総裁に就任しました。彼女の勝利は、保守層からの強い支持を背景にしたものでしたが、その船出は決して順風満帆なものではありませんでした。最大の課題は、長年の連立パートナーである公明党との関係をいかに再構築し、安定した政権基盤を築くかにありました。そして運命の日、10月7日、高市総裁率いる自民党新執行部と、斉藤鉄夫代表率いる公明党幹部との間で、新政権の枠組みを正式に決定するための連立協議が開催されたのです。

この会談は、単なる儀礼的なものでは全くありません。公明党は、高市総裁の政治信条や政策に対し、いくつかの重大な懸念を抱いていました。もしこの協議が決裂すれば、自公連立政権は崩壊し、日本の政治は一気に不安定化します。まさに、政権の命運を懸けたトップ交渉であり、その一挙手一投足に国民の注目が集まっていたのです。報道陣が長時間にわたり待機していたのは、この会談が持つ歴史的な重要性を誰もが認識していたからに他なりません。

公明党は、協議の席で高市総裁に対し、極めて明確な「踏み絵」を突き付けました。それは、同党及びその支持母体が看過できないとする「3つの懸念事項」です。これらの懸念を払拭できない限り、連立の再合意には応じられないという、非常に強いメッセージでした。その内容は、高市総裁の政治家としての根幹に触れる、鋭いものばかりでした。

これらの3つのテーマは、いずれも簡単に妥協点を見いだせるものではありません。まさに、自民党と公明党の基本政策や価値観が正面からぶつかり合う領域であり、協議が難航することは必至でした。この水面下での激しい攻防が、結果的に会談を長引かせ、取材現場の苛立ちを生む遠因となったのです。

党首会談は、当初の予定時刻を過ぎても一向に終わる気配を見せませんでした。国会内の会談室の扉は固く閉ざされ、中から漏れ伝わってくる情報はほとんどありません。待機する報道陣の間では、「交渉は難航しているらしい」「特に政治資金の問題で揉めているようだ」といった憶測が飛び交います。一分一秒でも早く会談の結果を報じたい記者たちにとって、この先の見えない待機時間は、焦りと苛立ちを増幅させるものでした。

問題の発言は、この直後、高市総裁の囲み取材の準備を待つ、ほんのわずかな時間に発せられました。長時間の待機による疲労、会談の煮え切らない結果への不満、そしてこれから始まる取材への気負い。そうした様々な感情が渦巻く中で、一部の記者の心の中にあった「報道の中立性」というタガが、音を立てて外れてしまったのかもしれません。しかし、いかなる理由があろうとも、これから起こることは決して正当化できるものではありませんでした。

まず、高市総裁の政治姿勢を揶揄するような発言が聞こえてきます。

「裏金と靖国と何かでしょ?」 「靖国は譲れません」 「イヤホンつけて麻生さんから指示聞いてたりして」 「リモコン?」

これらの発言は、特定の政治家に対する批判的な視点という領域を超え、個人的な憶測や嘲笑に近いニュアンスを含んでいます。 そして、この会話に続いて、今回の炎上の引き金となった決定的な言葉が発せられました。

「支持率下げてやる」 「支持率が下がるような写真しか出さないぞ」

この発言は、もはや単なる私語や冗談では済まされません。 報道に携わる人間が、自らの仕事を通じて特定の政治家の社会的評価(支持率)を意図的に操作しようとする意思を公言したと受け取られかねない、極めて深刻な内容です。 「事実をありのままに伝える」という報道の大原則とは真逆の、「意図した印象を植え付ける」という印象操作の意図を自ら暴露した形となりました。

この一連の会話は、編集や加工が一切加えられないライブ配信の特性によって、そのまま全国の視聴者の耳に届きました。 それは、普段は決して表に出ることのない、ニュースの作り手側の生々しい意識の一端が、図らずも白日の下に晒された瞬間だったのです。

そして、会談はようやく終了。しかし、その結果は「結論は持ち越し、協議継続」という、いわばゼロ回答に近いものでした。高市総裁は記者団に対し、「歴史認識と外国人政策については考え方を共有できた」と一定の成果を強調したものの、最も重要な「政治とカネ」の問題については合意に至らなかったことを認めざるを得ませんでした。この煮え切らない結果は、長時間待たされた報道陣の徒労感をさらに強めることになります。

政治の舞台裏での緊迫した駆け引きが続く中、その熱気を伝えるべき報道陣の中から、ジャーナリズムの根幹を自ら否定する言葉が漏れ出しました。このセクションでは、問題の発言がどのようにして生まれ、いかにして日本中を駆け巡る大炎上へと発展したのか、その詳細なプロセスを克明に記録します。これは、現代の情報伝播の速さと恐ろしさを象徴するドキュメントです。

歴史的な失言が記録された舞台は、インターネット上の公開された空間でした。日本テレビ系のニュース専門YouTubeチャンネル「日テレNEWS」は、この重要な一日の動きを伝えるため、高市総裁の囲み取材の様子をライブ配信していました。編集の入らない生配信は、時に臨場感あふれる映像を視聴者に届けますが、同時に、現場の予期せぬ音声や出来事をそのまま拾ってしまうという、諸刃の剣でもあります。

SNS上で特定された情報によれば、問題の音声は、動画ID「T9kDYnnG_gg」として現在もアーカイブが残るリプレイ動画の中に、明確に記録されています。その決定的瞬間は、再生時間45分30秒前後。囲み取材の開始がさらに遅れることをスタッフが告げた直後、待機する記者たちの間で交わされた生々しい会話が、配信用の高性能マイクによってクリアに捉えられてしまったのです。

当初、この衝撃的な内容から「AIが生成したフェイク音声ではないか」「悪意ある切り抜き動画ではないか」といった慎重な意見も散見されました。しかし、音源の出所が日本を代表する大手報道機関の公式YouTubeチャンネルであり、しかもそれが生配信のアーカイブであるという事実が判明するに及び、疑いの声は急速に消え失せました。これは、誰にも言い逃れのできない「動かぬ証拠」として、デジタル空間に刻印されることになったのです。

では、具体的にどのような会話が交わされたのでしょうか。多くの視聴者が耳を疑った、その発言の全文と前後の状況を再現します。会談の終了が伝えられず、待機時間がさらに延びることに対し、苛立ちを隠せない様子の、年配男性と思われる特徴的な声が響きました。

(スタッフから「もう少しお待ちください」とのアナウンス後)

記者(カメラマン)A(問題の発言者):「ひどい」

記者A(カメラマン):「支持率下げてやる」

記者A(カメラマン)(続けて):「支持率下げることしか書かないぞ」

(周囲から、咎めるのではなく同調するかのような複数の笑い声)

この会話には、看過できない問題点がいくつも含まれています。まず、「支持率下げてやる」という言葉は、客観的な事実を報じるという報道の使命を完全に放棄し、「支持率の低下」という結果を意図的に作り出すことを目的とする、極めて悪質な意思の表れです。さらに、「下げることしか書かないぞ」という言葉は、その目的のためには、ポジティブな情報や事実を意図的に無視し、ネガティブな情報だけを選択して報道するという、悪質な情報操作を厭わない姿勢を明確に示しています。

そして、最も恐ろしいのは、この暴言に対して周囲から何の異論も出ず、むしろ同調するかのような笑い声が起きたことです。これは、この発言がその場にいた記者たちの間である種の「共通認識」や「冗談」として受け入れられる土壌があったことを示唆しています。もし、このような報道姿勢が業界内で常態化しているのであれば、それは一個人の資質の問題ではなく、日本のジャーナリズム全体が深刻な病に侵されていることの証左と言えるでしょう。

この歴史的な放送事故に、SNS上の“デジタル自警団”とも言うべき人々が即座に反応しました。ライブ配信を視聴していた複数のユーザーが、問題の場面を録画・編集し、「切り抜き動画」としてX(旧Twitter)やTikTokなどのプラットフォームに次々と投稿。これらの動画は、「#支持率下げてやる」「#日テレ」「#マスゴミの正体」といった扇情的なハッシュタグと共に、瞬く間にタイムラインを席巻していきました。

情報の拡散は、まさに燎原の火のごとき勢いでした。数時間のうちに、この問題は政治やニュースに関心の高い層だけでなく、一般の多くの人々の知るところとなります。テレビや新聞といったオールドメディアが沈黙を守る中、SNSが世論形成の主戦場となったのです。

ネット上には、「これが報道の自由の正体か」「国民を馬鹿にするのも大概にしろ」「もはや報道テロだ」といった、激しい怒りのコメントが溢れかえりました。また、この一件をきっかけに、過去の偏向報道疑惑やメディア不祥事が次々と掘り起こされ、マスメディア全体への不信感がマグマのように噴出する事態へと発展。たった一人の記者の不用意な発言が、業界全体の信頼を一夜にして崩壊させる引き金となってしまったのです。これは、SNS時代における情報拡散の威力を、そして国民のメディアに対する厳しい視線を、改めて浮き彫りにした事件でした。

多くの人々が最も強く反応したのは、この発言が「メディアによる印象操作の動かぬ証拠」と映った点です。 かねてより、「メディアは特定の政治家や政党に批判的だ」「報道が偏っているのではないか」といった声は、ネットを中心に根強く存在していました。 しかし、それらはあくまで記事の論調やニュースの取り上げ方といった、間接的な状況からの推測に過ぎませんでした。

ところが今回は、「支持率を下げてやる」という、意図を明確に言語化した音声が公になったのです。 これは、これまでメディア不信を抱いていた人々にとって、「やはりそうだったのか」という疑念を確信に変えるに十分なインパクトがありました。 「偏向報道しますと宣言しているようなものだ」「これがマスコミの実態」といったコメントがSNSに溢れたのは、まさにこの心理の表れと言えるでしょう。

炎上をさらに加速させたのが、配信元である日本テレビのその後の対応でした。 当初、約4時間40分にも及んだとされるライブ配信のアーカイブは、問題が発覚した後、高市総裁の会見部分だけを切り取った約23分の動画に差し替えられました。 これにより、問題となった報道陣の会話部分は視聴できなくなったのです。

この編集に対し、SNSでは「日テレが証拠隠滅に走った」「都合の悪い部分をカットした」という批判が殺到しました。 日本テレビ側は後にこれを「通常の作業」と説明しますが(後述)、多くの視聴者にとっては、自らの非を隠蔽しようとする行為にしか見えませんでした。 この対応が火に油を注ぐ形となり、日本テレビ、ひいてはメディア全体への不信感をさらに増幅させる結果を招いたのです。

炎上と同時に、ネット上では「発言者は一体誰なのか」という特定作業が始まりました。 元新聞記者を名乗る人物が「記者ではなくカメラマンではないか」と推察する記事も出ています。 その根拠として、声質が中年以上の男性に聞こえること、総理総裁担当の記者は比較的若いことが多いこと、そして「写真しか出さない」という発言内容が挙げられています。

この憶測の真偽は定かではありません。 しかし重要なのは、記者であれカメラマンであれ、報道という公器に携わる人間からこのような発言が出たという事実そのものです。 多くの人々は、この一件を特定の個人の問題としてではなく、「オールドメディア」と呼ばれる既存の大手報道機関に共通する体質や驕りの表れと捉えました。 「自分たちが世論を作っているというおごりを捨てろ」といった声は、長年にわたって積み重なってきた大手メディアへの失望と怒りが、この事件をきっかけに爆発したことを示しています。

日本中を揺るがした「支持率下げてやる」発言。国民の怒りの矛先は、当然ながら「この暴言を吐いた記者は一体誰なのか?」という一点に集中しました。正体を暴き、責任を問うべきだという声が日増しに高まる中、ネット上では大規模な特定作業が展開されました。しかし、その正体は厚いベールに包まれたままです。このセクションでは、謎に満ちた発言者のプロファイルと、メディアが沈黙を守る背景にある根深い問題に迫ります。

ライブ配信の当事者として、真っ先に矢面に立たされた日本テレビは、10月8日、複数のメディアからの取材に対して公式に回答しました。 その内容は、大きく分けて二つの核心的なポイントに集約されます。

第一に、問題発言の主に関する点です。 日本テレビは、「ご指摘の音声につきましては弊社の関係者による発言ではございません」と、自社社員や関係者の関与を全面的に否定しました。 これは、あくまで自社は配信プラットフォームを提供しただけであり、発言の責任は現場にいた他社のメディア関係者にある、という立場を明確にするものです。 しかし、自社のチャンネルで放送された内容である以上、放送責任が問われる可能性は免れず、この回答がすべての批判を沈静化させるには至りませんでした。

第二に、問題の音声部分を含むアーカイブ映像が編集・削除された理由についての説明です。 SNS上で「証拠隠滅」と強く批判されたこの点に対し、日本テレビは「編集につきましては、通常行っている作業です」と回答しました。 そして、「カメラでLIVE収録した本編以外の部分については、見逃し配信用にアーカイブ化する際に、カットしております」と、これが特別な意図を持ったものではなく、日常的な業務フローの一環であると主張したのです。 この説明は、一定の合理性を持つ一方で、これほど社会的な注目を集めている事案に対して「通常通り」の対応で済ませることへの是非が、さらなる議論を呼びました。

事件発生直後から、SNSや匿名掲示板を拠点とする、いわゆる「特定班」が精力的に活動を開始しました。彼らは、公開された動画の音声を徹底的に分析することから始めました。声の質、高さ、話し方の癖などを基に、「ベテランの男性記者ではないか」「特定の地方訛りがあるかもしれない」といったプロファイリングが試みられます。さらに、過去の記者会見映像などから、似た声質の人物を探し出すといった、地道な作業も行われました。

一部では、特定の新聞社や通信社に所属するベテラン記者の名前が具体的に挙げられ、「この人物が怪しい」といった情報がまことしやかに拡散されました。しかし、これらの情報はすべて、決定的な証拠を欠いた憶測の域を出るものではありません。音声だけを頼りに個人を100%の確度で断定することは、専門家による声紋鑑定でもない限り、極めて困難です。結果として、ネット上の特定作業は多くの憶測を生みながらも、今日現在、発言者を完全に特定するには至っていません。

このような状況は、非常に大きな危険性をはらんでいます。それは、無関係の個人が「犯人」として誤って特定され、深刻な誹謗中傷やプライバシー侵害の被害に遭う「ネットリンチ」のリスクです。正義感から始まった行動が、新たな加害者と被害者を生み出してしまう悲劇は、過去に何度も繰り返されてきました。発言への怒りは正当なものですが、確証のないまま個人を攻撃することは、決して許される行為ではないのです。

炎上と同時に、ネット上では「発言者は一体誰なのか」という特定作業が始まりました。そして、いくつかの状況証拠とされる情報から、特定の人物像が推察されるようになります。ただし、これらの情報はあくまでネット上での推測の域を出るものではなく、確定的な事実ではないことを明確にしておく必要があります。

まず注目されたのが、「支持率下がるような写真しか出さねえぞ」という発言内容です。このことから、「発言主は記事を書く記者ではなく、写真を撮影するカメラマンではないか」という推察が広がりました。

さらに、一部のユーザーがカットされる前のライブ配信映像を分析し、そこからいくつかの特徴を指摘しています。その映像には、白髪の男性が見切れていたことや、笑い声をあげているように見える眼鏡の男性が映っていたという報告がありました。声質が年配の男性のように聞こえるという印象も相まって、この「白髪の男性」が問題の発言をした人物ではないか、という見方が強まっていったのです。

この推察を補強する材料とされたのが、産経ニュースのウェブサイトに掲載された写真に関する動きでした。当初、記事には高市総裁を多数の記者やカメラマンが囲んでいる様子を撮影した写真が使われていました。しかし、その後、この写真は高市総裁のアップの写真に差し替えられたとされています。ネット上では、差し替え前の写真に、ライブ配信で見切れていた白髪の男性と同じ特徴を持つ人物がカメラマンとして写っている、という指摘がなされました。

これらの断片的な情報を組み合わせ、「発言主は白髪のカメラマンの男性であり、同調して笑っていたのは眼鏡の男性ではないか」というストーリーが、ネット上で信憑性をもって語られるようになりました。

しかし、これらの推察は、決定的な証拠に基づくものではありません。配信された音声と映像だけで人物を正確に断定することは極めて困難です。重要なのは、記者であれカメラマンであれ、報道という公器に携わる人間からこのような発言が出たという事実そのものです。

多くの人々は、この一件を特定の個人の問題としてではなく、「オールドメディア」と呼ばれる既存の大手報道機関に共通する体質や驕りの表れと捉えました。「自分たちが世論を作っているというおごりを捨てろ」といった声は、長年にわたって積み重なってきた大手メディアへの失望と怒りが、この事件をきっかけに爆発したことを示しています。

明確な事実が確定していない中で特定の個人を「犯人」と断定することは、まさにその「オールドメディアの横暴」と同じ轍を踏むことになりかねません。日本テレビがこの件に関して詳しい調査結果を公表しない姿勢を見せている以上、関係者からのリークなどがない限り、発言者が確定的に特定されることは難しい可能性が高いでしょう。

ライブ配信によって白日の下に晒された衝撃的な発言。しかし、映像には発言者の姿は映っておらず、声の主が記者なのかカメラマンなのか、あるいはどの社に所属する人物なのかは不明なままでした 。このため、インターネット上では、憶測に基づいた発言者の「犯人探し」が過熱し 、一部では誤った情報も流れるなど、混乱が広がりました。この状況は、SNS時代の負の側面である、ネットリンチや私刑の危険性をはらんでおり、一刻も早い事実の公表が待たれる状況でした。

永田町でもこの騒動は大きな波紋を広げ 、各報道機関は自社の関係者への聞き取り調査など、内部調査に追われることになります。自社の潔白を証明するためにも、そして何より失墜した報道全体の信頼を少しでも取り戻すためにも、迅速な対応が求められました。

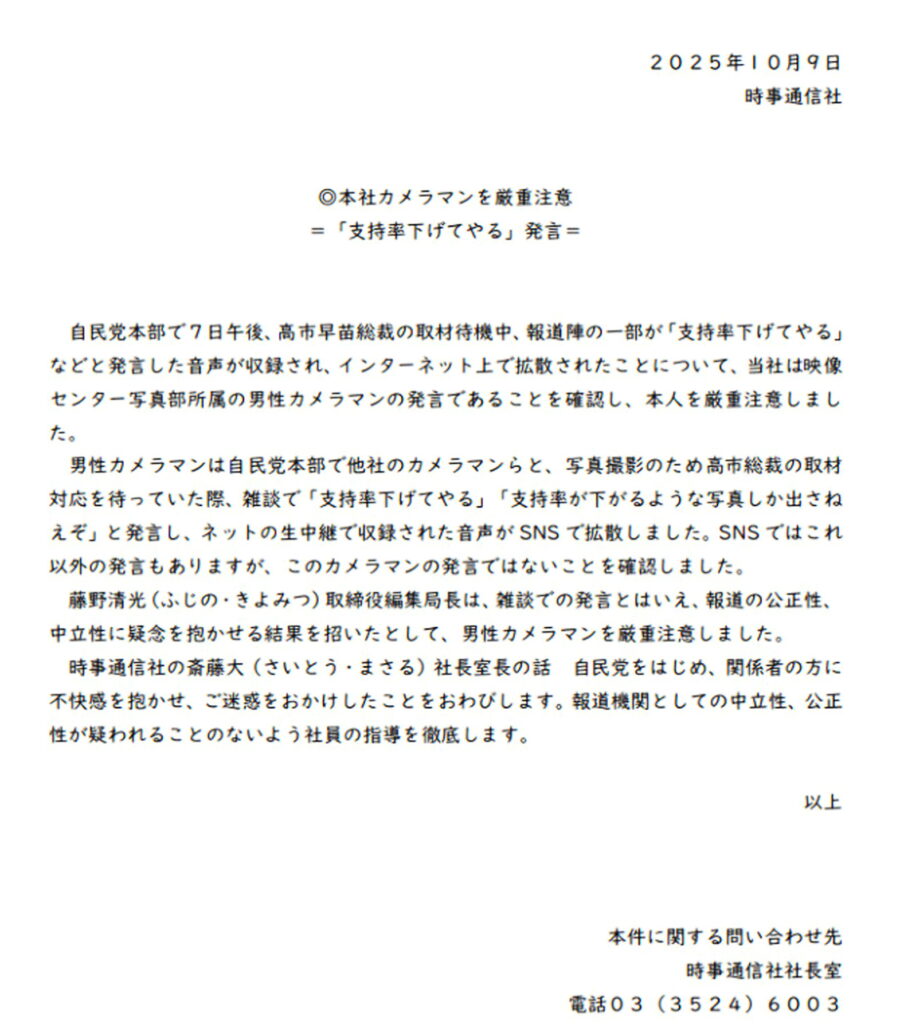

そして事件発生から2日後の10月9日、時事通信社が自社の公式ウェブサイト上に声明を発表し、重い口を開きました 。同社は、社会的に大きな物議を醸した「支持率下げてやる」「支持率が下がるような写真しか出さねえぞ」という二つの発言が、自社の映像センター写真部に所属する男性カメラマンによるものであることを公式に認めたのです 。

発表によれば、この男性カメラマンは、高市総裁の取材を待つ間、現場にいた他社のカメラマンらとの「雑談」の中で、これらの発言を行ったとされています 。一部報道では、このカメラマンは経験豊富な「大ベテラン」であるとも伝えられています 。長年のキャリアを持つ人物が、なぜこのような軽率かつ報道倫理に反する発言を、マイクが多数設置された公の場で行ってしまったのか。その背景にある組織の体質や個人の認識の甘さが厳しく問われることになります。時事通信社は、このカメラマンに対して「厳重注意」という処分を下したことを明らかにしました。

一方で、この騒動では、SNS上で他の不適切な発言があったとする情報も拡散されていました 。具体的には、「裏金と靖国なんかでしょ」 、「靖国は譲れません」 、「イヤホン付けて麻生さんから指示聞いたりして」 といった、高市総裁の政治姿勢や人格を揶揄するかのような発言です。これらについて時事通信社は、自社の調査の結果、当該カメラマンによる発言ではないことを確認したと発表しています 。

しかし、最初に発覚した発言のインパクトがあまりにも強烈であったため、報道機関全体に対する国民の不信感を完全に払拭するには至りませんでした。むしろ、報道陣の間ではこのような会話が日常的に行われているのではないかという、新たな疑念を生む結果となってしまったのです。

自社のカメラマンによる不適切発言を認めた時事通信社は、公式ウェブサイトでの声明発表に加え、経営幹部が謝罪のコメントを発しました 。これは組織としての責任を認め、事態の収拾を図るための当然の措置と言えます。

同社の藤野清光(ふじの・きよみつ)取締役編集局長は、「雑談での発言とはいえ、報道の公正性、中立性に疑念を抱かせる結果を招いた」と述べ、発言内容が報道機関の根幹を揺るがすものであったとの認識を示した上で、当該カメラマンを厳重注意したと説明しました 。

また、時事通信社の斎藤大(さいとう・まさる)社長室長は、より直接的な謝罪の言葉を口にしています 。「自民党をはじめ、関係者の方に不快感を抱かせ、ご迷惑をおかけしたことをおわびします。報道機関としての中立性、公正性が疑われることのないよう社員の指導を徹底します」と述べ、再発防止に向けて社員教育を徹底する姿勢を表明しました 。

しかし、この「厳重注意」という処分内容と謝罪の言葉に対し、社会からは厳しい視線が向けられました。SNSやニュースのコメント欄には、「厳重注意だけで済む問題なのか」「組織としての管理責任はどうなっているんだ」といった、処分の軽さを指摘する声や、謝罪の具体性に欠けるとの批判が数多く寄せられました。

この批判の背景には、時事通信社が持つ特有の立場と、その計り知れない影響力への理解があります。時事通信社や共同通信社といった通信社は、自社で発行する新聞やテレビチャンネルを持たず、取材・編集したニュース記事や写真を、全国の地方新聞社やテレビ局、さらには海外のメディアに配信することを主な業務としています。いわば「情報の卸売業者」であり、日本のニュース流通網の根幹を支える極めて重要な存在です。多くの地方在住者は、地元の新聞を通じて、間接的に時事通信社の記事に触れています。

つまり、通信社の報道姿勢は、日本全体の世論形成に直接的な影響を及ぼす可能性があるのです。そのような社会的責任を負う組織の人間が、報道の中立性を自ら放棄するような発言をしたことの罪は、一地方の新聞記者の失言とは比較にならないほど重いと受け止められたのです。企業のクライシスマネジメントという観点からも、今回の対応が十分であったかについては疑問が残ります。単に謝罪と内規に基づく処分を報告するだけでなく、なぜこのような事態が発生したのかという原因の徹底的な究明と、外部の有識者を含む第三者委員会による検証、そして具体的な再発防止策の策定と公表まで踏み込むべきだったのではないか、という指摘もなされています。

近年の参議院議員選挙は記憶に新しいですが、その選挙期間中に私は信じられないような話を耳にする機会を得ました。それは、私たちが普段目にする世論調査の裏側に関する、驚くべき実態についての内容でした。この話は、報道の公平性という根幹を揺るがしかねない、重要な問題をはらんでいます。

参院選のような大きな国政選挙が近づくと、各メディアは一斉に世論調査を実施し、その結果を大々的に報じます。インターネットが普及した現代においても、調査方法の主流はいまだに電話であり、その発信業務はメディアの社員ではなく、外部のコールセンターに委託されているのが実情です。驚くべきことに、この業務を請け負うコールセンター側には億単位の報酬が支払われるといいます。

この事実から、発注元であるメディアが世論調査から得る利益は、私たちの想像をはるかに超える規模であると推測できるでしょう。国政が絡む大規模な業務は、コールセンターにとっても極めて収益性が高く、是が非でも受注したい案件となっているようです。そして、その莫大な費用の源泉は一体どこにあるのか、という疑問が浮かび上がってきますがここでは触れないでおきます。

ここで問題となるのが、報道の偏向性という根深いテーマです。先述したコールセンターに委託された世論調査においても、その公平性に疑問符がつく出来事があったといいます。そのコールセンターで実際に業務にあたった方によると、ある大手メディアが依頼した世論調査において、不可解な点があったと証言しています。

なんと、支持する候補者を尋ねる質問の選択肢から、特定の立候補者の名前が意図的に除外されていたというのです。ここで名前を挙げることは控えますが、その候補者は最終的に見事当選を果たしています。これが悪意ある情報操作だったのか、あるいは単に調査の回答時間を短縮するための措置だったのか、その真相は定かではありませんが、どちらにせよ有権者の意思を正確に反映すべき調査としては、明らかに異常な事態だと言えます。

時事通信社のカメラマンによる発言が波紋を広げたことも、この問題を裏付けているように感じられます。これらの事例は、偏向報道が単なる憶測ではなく、紛れもない事実として存在することを示唆しているのではないでしょうか。そしてその影響は、私たちが目にするニュース記事だけでなく、その元となる世論調査という見えにくい部分にまで深く浸透しているのかもしれません。

世論を形成する上で重要な役割を担うはずの調査が、その入り口の段階で歪められているとしたら、それは民主主義の根幹を揺るがす行為です。莫大な報酬と引き換えに、報道機関が自らその公平性を手放しているという構造的な闇が存在するのではないかと、疑念を抱かざるを得ません。国民の知る権利を守るべきメディアには、自らの報道姿勢とその根拠となる調査のあり方に対して、今一度厳しい自己検証が求められています。

ここで大きな疑問が浮かび上がります。なぜ、発言したとされる記者本人も、その場にいた他の記者たちも、そして音源を配信した日本テレビも、この問題について公式な説明を行わないのでしょうか。そこには、日本のメディア業界、特に記者クラブという共同体が持つ、特有の閉鎖的な論理が働いていると考えられます。

これらの要因が複雑に絡み合い、メディアは国民が最も知りたいはずの情報、すなわち「誰が、なぜあのような発言をしたのか」について、固く口を閉ざしているのです。この沈黙は、国民の不信感をさらに増幅させる悪循環を生んでいます。

発言者がどこの誰であれ、この問題の一次的な責任は、現場の音声をチェックせずにそのままライブ配信してしまった日本テレビにあることは明白です。配信元として、日本テレビには、以下の点について国民に説明する重い責任があります。

しかし、現在に至るまで、日本テレビ側からの公式なコメントや謝罪は発表されていません。この対応は、問題を矮小化し、ほとぼりが冷めるのを待っているかのような印象を与えかねず、報道機関としての社会的責任を放棄しているとの批判を免れないでしょう。メディアが信頼を取り戻すための第一歩は、自らの過ちを認め、誠実に対応すること以外にあり得ないのです。

では、なぜプロフェッショナルであるはずの報道関係者から、このような倫理観を欠いた発言が生まれてしまったのでしょうか。その根源を探ると、日本の政治報道が持つ特有の構造的な問題、そして時代から取り残されたかのような組織文化の存在が浮かび上がってきます。

一部の報道関係者や専門家が指摘するのは、日本の政治取材の象徴とも言える「記者クラブ制度」の功罪です。記者クラブは、官公庁や主要な団体などに設置され、加盟する報道機関の記者だけが取材活動を行える排他的な組織です。この制度は、安定的な情報へのアクセスを可能にする一方で、所属記者と取材対象である政治家や官僚との間に過度な馴れ合いや癒着を生む「内輪の論理」の温床になりやすいという批判が絶えません。限られたメンバーが毎日同じ場所で顔を合わせる閉鎖的な空間では、外部の厳しい視線が届きにくく、緊張感が失われがちです。今回のような不適切な「雑談」が生まれる背景には、こうした記者クラブ制度が育んだ、ある種の特権意識や閉鎖的な文化が無関係ではないかもしれません。

さらに、世代間の価値観のギャップを指摘する声もあります 。一部の報道では、今回の発言主が「大ベテラン」であったとされていますが 、メディア業界、特に政治部や写真部といった伝統的な現場には、いまだに「昭和」的な価値観や働き方が色濃く残っていると言われます 。長時間労働を是とし、上下関係が厳しく、時にはコンプライアンス意識が低いと見なされかねない言動がまかり通る 。「オジサンカメラマンは昔からとにかく、口が悪い人が多い」といった証言も、こうした古い体質の一端を示唆しています 。もちろん、これは全てのベテランがそうであるという意味ではなく、安易な世代批判は避けるべきです。しかし、社会全体の価値観が大きく変化する中で、メディア業界の一部がその変化に対応しきれていない「化石のようなオジサンも残っている」のだとすれば、それは深刻な問題です 。

もちろん、現場のカメラマンや記者一人ひとりに、新聞の社説やテレビのニュース番組全体の論調を決定するほどの権限はないでしょう 。しかし、どのような写真を撮るか、どの部分を切り取って報じるかという個々の判断の積み重ねが、結果として報道全体のトーンを形成していくこともまた事実です。組織全体の空気がこうした不適切な発言や態度を許容し、自浄作用が働かない状態にあるとすれば、それはもはや個人の資質の問題ではなく、組織、ひいては業界全体が抱える構造的な病理と言わざるを得ないのです。

「たかが私語」「冗談のつもりだった」。もしかしたら、発言者やその周囲は、そう軽く考えていたのかもしれません。しかし、この発言は、日本のジャーナリズムの根幹を揺るがし、民主主義社会の前提をも脅かす、極めて重い意味を持つものです。このセクションでは、報道倫理、そして法律という二つの厳格な視点から、この発言がいかに深刻な問題であるかを徹底的に解剖します。これは、単なる道徳的な問題提起に留まらない、ジャーナリズムの罪と罰についての考察です。

ジャーナリズムが社会から信頼され、その存在を許されるためには、守らなければならない絶対的な原則が存在します。その核心にあるのが「公正さ(Fairness)」と「中立性(Impartiality)」です。日本新聞協会が掲げる「新聞倫理綱領」は、その精神を明確に言語化しています。

【正確と公正】

報道は正確かつ公正でなければならず、記者個人の立場や信条に左右されてはならない。新聞は、事実と意見を明確に区別して伝えなければならない。

この倫理綱領に照らし合わせた時、「支持率下げてやる」という発言がいかにこの原則を踏みにじるものであるかは、もはや説明不要でしょう。これは、「事実を伝える」という報道の使命を放棄し、「世論を操作する」という全く別の目的のために行動するという、ジャーナリストにあるまじき意思の表明です。事実(Fact)を伝えるのではなく、自らが望む意見(Opinion)や結果(Result)を作り出すためにペンを執るという宣言であり、これは報道ではなく扇動(Agitation)に他なりません。

さらに、権力を監視するというジャーナリズムの重要な役割からも大きく逸脱しています。権力の監視とは、権力が暴走しないように、その活動を客観的な事実に基づいて報じ、国民の判断材料を提供することです。しかし、「支持率を下げる」ことを目的とした報道は、監視ではなく、特定の政治家や政党を失脚させることを狙った「攻撃」です。報道機関が、国民の代弁者としてではなく、自らが政治的なプレーヤーとして振る舞おうとする時、それは権力の監視者から、もう一つの権力へと堕落してしまうのです。この発言は、まさにその危険な一線を越えてしまった、ジャーナリズムの自殺行為と断じざるを得ません。

では、この倫理的に許されない発言を、法の下で裁くことは可能なのでしょうか。結論から言えば、現行法上、この発言単体で刑事罰を科すことは非常に難しいと言わざるを得ません。しかし、その一つ一つの可能性を検証することは、この問題の法的な位置づけを理解する上で重要です。

このように、法的な追及には高い壁が存在します。しかし、それは決してこの発言が「罪ではない」ことを意味するものではありません。法が裁けぬからこそ、より厳格な倫理規範と、業界の自浄作用が求められるのです。

今回の事件は、日本の報道史における最大の汚点の一つ、1993年の「椿事件」を色濃く彷彿とさせます。この事件は、当時、テレビ朝日の報道局長であった椿貞良氏が、日本民間放送連盟の会合の席で、当時誕生したばかりの非自民・細川連立政権を擁護し、自民党に不利な報道を行うよう、各社に呼びかけたとされるものです。具体的には、「今は自民党政権の存続を絶対に阻止して、反自民の連立政権を成立させる手助けになるような報道をしようではないか」という趣旨の発言をしたと報じられました。

この事件は、テレビ局の幹部が、報道を特定の政治的目的のために利用しようとした、報道介入・偏向報道の象徴として、大きな社会問題となりました。椿氏は国会に証人喚問され、テレビ朝日も郵政省(当時)から厳重注意の行政指導を受けました。

今回の「支持率下げてやる」発言と椿事件には、驚くほど多くの共通点が見られます。

椿事件から30年以上もの時が経ち、メディアを取り巻く環境は激変しました。しかし、報道に携わる人間の一部が、いまだに前時代的な選民意識と傲慢な姿勢から抜け出せていないのではないか。歴史の教訓を全く学んでいないのではないか。今回の事件は、私たちにそんな深い絶望と懸念を抱かせるのです。

この物語には、もう一つの皮肉な伏線が存在します。今回の被害者とも言える高市早苗氏は、かつてメディアの在り方を巡り、激しい論争の中心にいた人物です。2016年2月、彼女が総務大臣を務めていた当時、衆議院予算委員会で、放送局が放送法第4条の「政治的公平」に反する放送を繰り返し、行政指導にも従わない場合、電波法第76条に基づき、放送局の電波を停止する可能性がある、という趣旨の答弁を行いました。

この「電波停止」発言は、国内外のメディアやジャーナリスト団体から「政権による言論への圧力であり、脅しだ」「報道の自由を萎縮させる」として、一斉に猛烈な批判を浴びました。高市氏はあくまで「法律の条文を解説したまで」と主張しましたが、大きな波紋を広げたことは事実です。

そして9年の歳月が流れた今、奇しくも、高市氏がかつて問題提起した「政治的公平性を欠く」姿勢を、メディア側が自らの言動によって、これ以上ないほど明確に証明してしまったのです。当時、高市氏を声高に批判していたメディアの中に、平然と「支持率を下げてやる」と公言する記者が存在していたという事実は、当時のメディア側の批判が、果たしてどこまで自己を省みた上でのものだったのかという、重い問いを投げかけます。この皮肉な巡り合わせは、メディアと政治の緊張関係が、いかに複雑で根深いものであるかを物語っているようです。

この衝撃的な発言は、決して突然変異的に生まれたものではありません。それは、日本のメディア業界が長年にわたって内包してきた、数々の構造的な欠陥や問題点が、SNSという現代のレンズを通して可視化された、氷山の一角と見るべきです。なぜ、このような倫理観の欠如が生まれてしまうのか。このセクションでは、その根本原因である業界の構造的な闇に深く切り込んでいきます。

日本の報道体制を語る上で避けては通れないのが、世界でも類を見ない特異なシステム、「記者クラブ」の存在です。これは、首相官邸、各省庁、警察、大企業といった主要な取材拠点に、大手新聞社やテレビ局、通信社などの正規加盟社の記者だけが常駐できる、排他的な取材組織です。この制度には、情報を迅速かつ効率的に入手できるというメリットがある一方で、数々の深刻な弊害が指摘され続けてきました。

今回の「支持率下げてやる」発言の後、周囲の記者が誰もそれを制止しなかった背景には、この記者クラブの閉鎖的な「村社会」の論理があったのかもしれません。仲間内の不適切な発言も「内々の冗談」として許容され、外部の厳しい視線に晒されることなく、倫理観が徐々に麻痺していく。記者クラブというシステムが、知らず知らずのうちにメディアの自浄作用を蝕んでいる可能性は、真剣に検証されるべきです。

欧米のジャーナリストが、専門性を高めながら職場を渡り歩くキャリアが一般的なのに対し、日本の大手メディアの記者の多くは、新卒で入社し、一つの会社でキャリアを終える終身雇用が基本です。そして、数年ごとに様々な部署を異動する「ゼネラリスト育成」が主流となっています。この日本的な雇用慣行もまた、ジャーナリズムの質に影を落としているという指摘があります。

このシステムの下では、記者は独立した専門職「ジャーナリスト」である前に、まず会社の命令に従う「組織人(サラリーマン)」であることが求められます。個人の信条や問題意識よりも、会社の論調や編集局長の方針、派閥の力学が、記事の方向性を決定づけることが少なくありません。結果として、組織への過剰な忠誠心が生まれ、ジャーナリストとしての独立した批判精神が育ちにくい環境が形成されてしまいます。

「支持率下げてやる」という発言も、単に個人の歪んだ思想から発せられたというよりは、所属する組織や部署全体に漂う特定の政治的スタンスや空気を、本人が代弁してしまった結果と見ることもできます。もし、社内に「反高市」という空気が醸成されていたとすれば、記者はそれに迎合することで、組織内での評価を得ようとしたのかもしれません。このように、個人の倫理観が組織の論理に飲み込まれてしまう構造こそが、問題の根源にあるのではないでしょうか。

日本の民間放送局のビジネスモデルは、その収益の大部分をスポンサーからの広告収入に依存しています。広告収入は、番組の視聴率に大きく左右されるため、テレビ局は常に高い視聴率を獲得することに血道を上げています。この「視聴率至上主義」が、報道番組の内容を深刻に歪めているという批判は、長年にわたってなされてきました。

視聴者の関心を引くためには、複雑な政策課題を地道に解説するよりも、対立を煽るような単純な善悪二元論のストーリーや、スキャンダラスな話題を取り上げる方が手っ取り早いのです。政治報道においても、政策論争そのものよりも、「誰が勝ったか、負けたか」「誰と誰が対立しているか」といった、ワイドショー的な切り口が多用される傾向にあります。

「支持率下げてやる」という発想の根底にも、この視聴率至上主義の考え方が隠れている可能性があります。つまり、政権の支持率が下がり、政局が不安定化すれば、それは格好の「ニュースネタ」となり、視聴者の関心を集め、視聴率に繋がる、という計算が働いているのかもしれません。国民の「知る権利」に奉仕するという崇高な理念は忘れ去られ、報道が単なる「視聴率稼ぎのコンテンツ」に成り下がってしまっているとすれば、それは日本の民主主義にとっての大きな悲劇です。スポンサーや視聴率という、市場の論理に報道が過度に侵食されている現状は、改めて見直されるべき重大な課題です。

こうしたメディアの倫理的な問題に対応するために設置されているのが、BPO(放送倫理・番組向上機構)です。BPOは、放送業界が自主的に設立した第三者機関であり、視聴者からの苦情や意見を受け付け、放送倫理上の問題がないかを審議します。BPOは、放送における言論・表現の自由を尊重しつつ、人権侵害や倫理からの逸脱がないかをチェックする、いわば「放送界の良心」としての役割を期待されています。

今回の事件に関しても、多くの国民からBPOに対して厳しい意見が寄せられていることは想像に難くありません。今後、BPOの「放送倫理検証委員会」などがこの問題を審議し、日本テレビや業界全体に対して、何らかの「意見書」や「勧告」を出す可能性があります。これらのBPOの判断には法的な拘束力はありませんが、公表されれば大きな社会的影響力を持ち、放送局は事実上、その内容を無視することはできません。

しかし、BPOにも限界はあります。BPOはあくまで放送番組の内容を審議する機関であり、今回のような取材現場での記者の言動そのものを直接調査・処分する権限はありません。また、その判断が公表されるまでには数ヶ月以上の時間がかかることも珍しくありません。迅速な真相究明と責任追及を求める国民の感情と、BPOの審議プロセスとの間には、時間的なギャップが存在します。BPOの存在は重要ですが、それだけに頼るのではなく、やはり第一義的には、当事者である報道機関自身の迅速かつ誠実な対応が不可欠なのです。

この事件は、SNSという現代の増幅器を通じて、瞬く間に日本中の人々の知るところとなり、ネット上では国民の感情が渦巻く巨大な議論の場が形成されました。そこに映し出されたのは、マスメディアに対する根深い不信と、変わりゆく情報社会の姿でした。このセクションでは、ネット上で巻き起こった様々な反応を分析し、この事件が私たちの社会にどのような波紋を広げたのかを考察します。

X(旧Twitter)のトレンドワードには、事件発生直後から「#支持率下げてやる」「#日テレNEWS」「#マスゴミ」といった関連キーワードが並び続けました。YouTubeのコメント欄や各種ニュースサイトのコメント機能にも、マスメディアの姿勢を糾弾する声が殺到。その内容は、単なる批判に留まらない、国民の魂からの叫びとも言えるものでした。

数多くのコメントは、いくつかのパターンに分類できます。

これらの声に共通するのは、これまで国民がメディアに寄せてきた「社会の公器」としての期待が、無残にも裏切られたことへの深い失望感です。高市総裁の支持率を下げようとした発言は、結果的に、報道機関自身の支持率を奈落の底に突き落としてしまったのです。

今回の騒動で非常に興味深かったのは、メディアの意図とは全く逆の現象、すなわち「ブーメラン効果」が顕著に見られたことです。心理学で用いられるこの用語は、説得しようとすればするほど、相手が逆に反発し、説得者の意図とは反対の方向に態度を硬化させてしまう現象を指します。

ネット上には、「このニュースを見るまで高市さんには興味なかったけど、メディアがここまで必死に貶めようとするなら、逆に信頼できる人物なんじゃないかと思い始めた」「マスゴミが叩くということは、国民にとって良い総理になる証拠。全力で応援します」といった趣旨のコメントが、驚くほど多く見受けられました。これは、発信者であるメディアへの信頼が著しく低い場合、その発信する情報の内容そのものよりも、「誰が言っているか」によって、受け手が正反対の解釈をしてしまうことを示しています。

メディアが特定の政治家を批判すればするほど、その政治家の支持が固まる。メディアが推薦する候補者は、逆に国民から敬遠される。このような「メディアの逆指標化」とも言える現象は、メディアが世論形成における影響力を急速に失っていることの証左です。自分たちが世論を動かせるという傲慢な選民意識が、結果的に自らの首を絞めているという、何とも皮肉な現実がここにあります。「支持率下げてやる」という発言は、まさにこのブーメラン効果を自ら誘発する、最悪のトリガーとなってしまったのです。

一方、この発言の直接的な対象とされた高市総裁が所属する自民党は、極めて冷静かつ戦略的な対応を見せました。 10月7日に広報本部長に就任したばかりの鈴木貴子衆院議員は、翌8日、自身のX(旧ツイッター)アカウントでこの問題に言及しました。

まず、発言そのものに対して、「『支持率下げてやる』『支持率下げる写真しか出さないぞ』というメディア関係者であろう方の声が映像として流れていたことが話題となっています」と事実に触れた上で、「仮に冗談であったとしても放送の不偏不党、政治的に公平であること、を鑑みると非常に残念な発言です」と、明確な言葉で苦言を呈しました。 これは、政権与党として報道の公平性を求める当然の姿勢を示したものです。

しかし、その後の対応は注目に値します。 鈴木貴子議員は、「発言された者/社を特定することもありません」と述べ、いわゆる「犯人探し」は行わない方針を明らかにしました。 これは、特定のメディアを攻撃して対立を煽るのではなく、問題をメディア業界全体の課題として提起する、より大局的な視点に立った対応と言えます。 さらに、「その発言をされた方はもとより、周りで聞いていた方、笑っていた方もきっと何か思うところがあるのではないか」と続け、当事者たちの自省を促すに留めました。

そして、この投稿を締めくくったのが、非常に巧みなハッシュタグでした。

「#支持率上げてやる」 「#支持率上げる写真あったら欲しい」

これは、報道陣のネガティブな発言を逆手に取り、ユーモアを交えながら党の信頼回復への意欲をアピールする、優れた広報戦略です。 感情的な反発ではなく、冷静かつウィットに富んだ対応を見せたことで、自民党の危機管理能力を内外に示す結果となりました。

この事件は、私たち情報を受け取る側の国民一人ひとりに対しても、重い課題を突き付けています。それは、情報が氾濫する現代社会を賢く生き抜くための必須スキル、「メディアリテラシー」の重要性です。

メディアリテラシーとは、単に情報を読み書きする能力だけではありません。それは、以下の3つの能力を総合したものです。

今回の事件は、テレビや新聞といった伝統的なマスメディアが、必ずしも中立・公正な情報だけを伝えているわけではない、という厳然たる事実を私たちに改めて突きつけました。これからの時代、私たちは、受動的に情報を受け取るだけの「視聴者」であってはなりません。自らの頭で考え、情報の真偽を確かめ、時にはメディアの報道姿勢を監視し、声を上げる能動的な「情報の主権者」となることが求められているのです。この事件を、日本のメディアリテラシー教育を本格的に考えるきっかけとすべきではないでしょうか。

2025年10月7日に起きた「支持率下げてやる」発言騒動は、日本のジャーナリズム史における一つの分水嶺として、長く記憶されることになるでしょう。この事件が白日の下に晒したのは、単なる一個人の倫理観の欠如ではなく、日本のメディア業界が抱える根深い構造問題と、国民との間に横たわる深刻な信頼の断絶でした。最後に、この事件の要点を総括し、失われた信頼を回復するために、メディアと私たち国民がこれから何をすべきか、未来に向けた提言を行います。

この騒動の本質を、改めて箇条書きで整理します。

一度失った信頼を取り戻す道は、極めて険しいものです。しかし、このまま何もしなければ、メディアは社会から完全に見放されてしまうでしょう。報道機関が再生するために、最低限必要となる三つの処方箋を提言します。

メディアの改革を促す上で、私たち国民が果たすべき役割もまた、非常に大きいものがあります。メディアの最大の顧客は、スポンサーであると同時に、私たち国民一人ひとりなのですから。

今回の事件は、日本の民主主義にとっての大きな試練です。しかし、この危機を乗り越え、メディアが本来の「社会の公器」としての役割を取り戻し、国民が賢明な「情報の主権者」として成長することができた時、日本の社会は、より成熟した新たなステージへと進むことができるはずです。そのための議論が、今、始まっています。